С появлением детей слух и зрение как-то странно меняются – из потока информации непроизвольно выхватываются какие-то совершенные ужасы, накрепко поселяются в мозгу и отравляют жизнь. Статистика удручает. Количество несчастных случаев со смертельным исходом просто ужасающее. Дети гибнут…

Кругом притаились маньяки и педофилы в обличье добрых дяденек с конфетками и щенками за пазухой…

Родители-алкоголики, уходящие в магазин и запирающие деревенский дом с оставшимися там малышами и горящей печкой…

Летние водоемы, такие притягательные для детворы и такие смертельно опасные…

Дороги с несущимися машинами, которыми управляют не всегда трезвые, адекватные, да и просто внимательные люди…

Стройки, котлованы, заброшенные дома – детям все интересно, все – приключение. А последствий предвидеть они пока не могут, просто потому, что опыта нет.

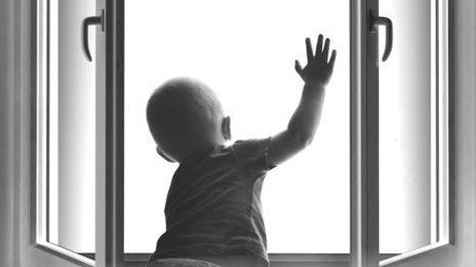

Но если мы вдруг полагаем, что дома наш ребенок защищен от всего на свете и мы можем быть за него спокойны – это далеко не так, к сожалению.

Даже если мы за руку отведем его в школу и встретим оттуда, а потом на какое-то время решим оставить его одного и сбегать в магазин, например – нет никакой гарантии, что ничего не произойдет.

На то, чтобы влезть куда не надо и сделать что-то опасное – от разжигания газовой плиты до открывания окна – много времени не требуется.

Допустим, мы ни на секунду не оставляем детей дома одних, все время стараемся держать их в поле зрения.

Нам кажется, если ребенок сидит и смотрит мультики – мы вполне можем пять минуточек не следить за ним… Однако за пять минут может случиться очень многое, к сожалению.

Тонущие в ванной дети, задохнувшиеся в занавесках, подавившиеся пуговицами и проглотившие батарейку… Ожоги, порезы и прочие бытовые травмы тоже происходят в присутствии родителей – и мы начинаем рвать на себе волосы – «ну как же так, если бы можно было предположить, на секундочку отвернулась…»

Я себе постоянно напоминаю об этом – нет у меня этой секундочки, нет! Я снова и снова напоминаю себе, что цена мгновения может быть очень высока…

Поэтому долг родителей – предостеречь, объяснить, что и как может случиться. Но предостеречь – это все-таки не значит «оградить от всего на свете».

Где та грань, за которой вместо разумной осторожности начинается безумная настороженность? Как понять, с какого возраста или с какой степени «взрослости» (ведь дети взрослеют по-разному) можно немного ослабить контроль?

Я думаю так

До тех пор, пока есть возможность предугадывать и оберегать – это нужно делать, чтобы потом не казнить себя за несделанное, вовремя не сказанное, за то, что отвлеклись на несущественное и упустили важное. Постепенное приучение к самостоятельности – это кропотливый труд, но он приносит плоды.

Начиная с малого – доверить помыть за собой посуду, самостоятельно разогреть в микроволновке порцию еды, покормить домашнее животное – пусть ребенок учится. Но помнить и о том, что каждое новое дело должно быть адекватно возрасту…

Если трехлетка помыл чашку – это здорово, но вы же не дадите ему в руки пригоревшую сковородку? Если первоклассница сходила в магазин за молоком – это еще не повод доверять ей оплату коммунальных платежей?

До тех пор, пока есть возможность провожать и встречать из школы – я буду это делать. Говоря «возможность», я имею в виду не только свое желание контролировать, но и мнение ребенка о моем контроле и его необходимости.

Конечно, 14-летнюю девицу смешно водить за ручку, и она, скорее всего, встанет на дыбы и такой возможности мне просто не даст – так или иначе. Значит, моя задача до этого возраста (а скорее всего, и гораздо раньше) научить контролировать окружающую обстановку и свои действия, просчитывать хотя бы несколько следующих шагов.

А для того, чтобы ребенок мог просчитать последствия своих действий, с ним нужно разговаривать. Причем разговаривать так, чтобы он мог делать выводы самостоятельно; направлять его мысль в ту сторону, в которую нужно. Наводящие вопросы, фразы «А ты как поступил бы?», «А ты согласен с..?», «Как ты думаешь, что может случиться, если..?»

Для каждого возраста своя степень свободы

Дошкольникам, наверное, еще рано ходить в магазин или даже просто гулять одним во дворе – к сожалению, количество машин даже на внутридворовых проездах не способствует спокойствию родителей.

Но зато старший дошкольник, возможно, сможет побыть дома полчаса, если с ним предварительно договориться, что он посмотрит мультфильм, попьет сок с печеньем или съест йогурт и не будет никуда лазить, и уж тем более покидать квартиру.

Стоит, наверное, предусмотреть возможность того, чтобы ребенок мог позвать на помощь при необходимости. Вбитые в память телефона экстренные номера, просьба к соседке позвонить и проконтролировать – ничего не будет лишним, если это для вашего спокойствия.

Младший школьник может придти домой из школы самостоятельно, особенно если путь не пролегает через оживленные улицы. Да, это не слишком хорошо, что ребенку приходится перемещаться одному, но что греха таить – бывает, что иначе никак…

И здесь опять должны помочь выработанные четкие правила и договоренности – никуда не заходить по пути, не соглашаться на предложения незнакомых людей «что-то показать», да даже и на просьбы «объяснить, куда идти, а то дядя заблудился» ребенка лучше бы научить не реагировать.

При подходе к дому было бы очень неплохо посмотреть по сторонам и не заходить в подъезд с незнакомыми людьми и не ехать с ними в лифте. (Вообще, хорошо бы договориться с соседской бабушкой, которая все равно весь день смотрит в окошко – пусть смотрит с пользой, следит, чтобы никто не проник в подъезд вместе с ребенком).

И дома ребенок должен соблюдать определенные правила – кроме общеизвестных «пришел, переоделся, помыл руки и пообедал». Например, позвонить маме и сообщить, что уже дома. Не забыть закрыть дверь в квартиру. Не открывать на звонки. Вести себя как взрослый и ответственный человек.

Мне думается, что напоминание ребенку о его взрослости очень правильно – он начинает больше собой гордиться и стараться оправдать доверие.

Средний школьник уже вполне в состоянии проехать несколько остановок на общественном транспорте. Для этого его нужно научить им пользоваться: от покупки проездного билета до изучения расположения остановок вблизи дома.

Зайти в магазин и сделать несложные покупки – хлеб, молоко, туалетная бумага, средство для мытья посуды. Пора учить детей распоряжаться деньгами – не только карманными, которые он получает на булочки и диски, но и семейными, «взрослыми».

На пути домой и в доме правила те же – внимательно смотреть вокруг, избегать всего, что внушает подозрение. Объясните ребенку, что проявление осторожности – это не стыдно, а разумно.

Дома он может сделать какую-то мелкую работу вроде мытья посуды или пропылесосить ковры. Но это на ваше усмотрение – и лучше не переборщить с заданиями. Пусть это будет добровольная помощь.

Это все условно, конечно. Мы все разные, с разными методами воспитания и разным подходом к детской свободе.

Я пока не сталкиваюсь слишком близко с ситуацией, в которой дети какое-то время предоставлены сами себе, но уже начинаю задумываться, что и как я буду предпринимать в этом случае. Это – размышления, помогающие мне определиться, чего я боюсь и чего я хочу.

Наверное, все-таки самое главное – это родительский пример. И не нужно пытаться оградить ребенка от получения негативного опыта – лучше подстраховать его, но не мешать набить собственные шишки.

Сто раз сказанное «осторожно, огонь обжигает» — ничто по сравнению с болью в пальчике, поднесенным к огню. Боль запомнится, а слова – нет. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы это был огонь маленькой спички – с которым можно научиться, а не большого пожара, от которого не спастись.

Уважаемые читатели! С какого возраста вы стали оставлять детей одних дома? Позволяете ли вы своему школьнику-второклашке ходить в магазин самостоятельно? Как вы приучаете малыша к самостоятельности? Ждем ваши ответы в комментариях!

Читайте также:

Звезды с неба или прожиточный минимум: что мы должны своим детям?

Дети выбирают нас, или Мы не знаем, кто у нас родится

Обсуждаем на форуме:

Детское воспитание: период взросления

Понравилась статья? Поделись ей с друзьями в социальных сетях!