В начале ноября активисты направили в Министерство образования петицию, в которой поделились своим видением того, что необходимо поменять в школе. Спустя месяц авторы петиции получили ответ с подписью заместителя министра образования Александра Кадлубая. Из письма можно узнать, планирует ли ведомство повысить зарплаты учителям, освободить их от непрофильных обязанностей, отказаться от второй смены и делового дресс-кода в школе.

Кто стал автором петиции?

Этим летом магистрантка БГУ и основатель молодежных проектов Валерия Омелюсик решила провести социальное исследование «Мониторинг и оценка школьного образования в Беларуси». Ее команде удалось опросить свыше 800 учеников и 150 учителей из разных городов страны. Участники опроса рассказали, что хотели бы поменять в школе. Эти мнения легли в основу обсуждения на публичном мероприятии Eduforum-2020, которое прошло в сентябре.

Мы подробно писали о том, как проходила дискуссия — итогом мероприятия и стала петиция. 9 ноября активисты направили предложения в Министерство образования. Всего было сформулировано 30 идей. Спустя месяц пришел ответ. Чиновники благодарят активистов за «неравнодушное отношение», но дают понять, что каких-то реальных изменений на основе этих предложений ждать не стоит.

Оказалось, что выдвинутые в петиции требования либо уже реализуются, либо решаются на уровне совета учреждения образования или руководителя школы. В письме говорится, что «Министерство образования в соответствии с возложенными на него задачами всесторонне анализирует состояние и прогнозирует развитие сферы образования, изучает мировые тенденции, определяет основные направления развития и совершенствования качества образования».

А теперь пройдемся по пунктам: что предлагали активисты и как на это ответили в министерстве. Ответы чиновников мы публикуем в сокращенном варианте.

Хотите высказаться — пишите на ADU.BY

Что предлагают активисты:

Переписать образовательные стандарты и программы с учетом мнения действующих учителей, родителей, представителей бизнеса, экспертов в образовании.

Что говорят чиновники:

Основной задачей, стоящей перед системой образования, является формирование личности с системным мировоззрением, критическим, социально и экологически ориентированным мышлением, активной гражданской позицией. В целях реализации поставленной задачи запланировано обновление образовательных стандартов, совершенствование научно-методического обеспечения общего среднего образования в соответствии с современными социокультурными условиями и с учетом международного опыта.

Информируем, что в республике функционирует национальный образовательный портал (adu.by), который представляет собой сетевой ресурс для всех участников образовательного процесса. На портале учителя, учащиеся и их родители могут высказывать свои предложения по совершенствованию научно-методического обеспечения образовательного процесса.

Рейтингов школ не существует

Что предлагают активисты:

Отменить рейтинговую систему оценки учреждений образования, поскольку, по мнению 70% учителей, она не отражает реальных показателей эффективности обучения, заставляет отвлекаться и работать в авральном режиме из-за необходимости выполнить «план». Каждую школу оценивать по динамике ее показателей. Олимпиады отвязать от рейтингов школ.

Что говорят чиновники:

Нормативными правовыми актами Республики Беларусь не предусмотрена рейтинговая система оценки учреждений образования. Согласно Положению о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.08.2011 № 1049, «рейтинговое оценивание» школ не относится к компетенции Министерства образования.

Интересных мероприятий для детей достаточно

Что предлагают активисты:

Вместо олимпиад проводить форумы и конференции, чтобы в них могло поучаствовать больше ребят, которые готовят свои проекты.

Что говорят чиновники:

Согласно пункту 1.21 статьи 31 Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее — Кодекс) обучающиеся имеют право на участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности […] В случае, если Вы имеете конкретную инициативу по организации образовательного мероприятия, можно обратиться с ней к руководителю учреждения образования.

Все нововведения (в том числе учебники) тщательно тестируются

Что предлагают активисты:

Предварительно апробировать любые реформы в системе образования (хотя бы в течение одного учебного года).

Что говорят чиновники:

Апробирование новых подходов в организации образовательного процесса осуществляется посредством экспериментальной и инновационной деятельности [далее поясняется, что это такое]. Перечень учреждений образования, на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования, ежегодно утверждается Министерством образования.

Что предлагают активисты:

Проводить апробацию учебников перед выпуском.

Что говорят чиновники:

Оригинал-макеты учебных пособий для X класса, используемые в образовательном процессе с 1 сентября 2020 года, учебных пособий для XI класса, которые будут использоваться с 1 сентября 2021 года, были разработаны к 1 сентября 2019 года. До их издания была осуществлена дополнительная педагогическая экспертиза. К ее проведению были привлечены 155 педагогов из всех регионов республики.

Все дети имеют равные возможности (даже в сельских школах)

Что предлагают активисты:

Вне зависимости от местонахождения учреждения обеспечивать высокий уровень образования.

Что говорят чиновники:

В целях выявления интересов и склонностей учащихся в рамках допрофильной подготовки предусмотрено изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне, начиная с VIII класса. На III ступени общего среднего образования функционируют базовые и профильные классы.

Учащимся с высоким уровнем мотивации предоставляются условия для самореализации и совершенствования. Согласно пункту 8 ст. 158 Кодекса для учащихся дополнительно могут быть организованы факультативные, стимулирующие и поддерживающие занятия [поясняется, что это такое]. Таким образом, в учреждениях общего среднего образования созданы условия для реализации права учащихся на получение качественного образования вне зависимости от их месторасположения.

Министром образования 31.03.2020 утвержден комплексный план мероприятий по повышению уровня образования учащихся учреждений общего среднего образования, расположенных в сельской местности.

Учителя довольны курсами повышения квалификации

Что предлагают активисты:

Обновить курсы повышения квалификации с учетом мнений и запроса учителей городских и сельских школ различных районов.

Что говорят чиновники:

Обновление программ повышения квалификации осуществляется непосредственно учреждениями дополнительного образовательного взрослых и не требует утверждения Министерством образования Республики Беларусь. Следует отметить, что в республике проводится постоянный анализ мнений педагогических работников, в том числе учителей-предметников, по вопросу актуальности содержания повышения квалификации. Степень удовлетворенности управленческих и педагогических кадров мероприятиями в рамках повышения квалификации составляет более 95%.

Вне уроков учителя за детей ответственность не несут

Что предлагают активисты:

Отменить ответственность учителя за ребенка во внеурочное время. Учитель физически не может контролировать ребенка вне класса. Эта мера несправедлива и унизительна по отношению к учителю, так как он должен отвечать за показатель, который от него не зависит напрямую.

Что говорят чиновники:

Согласно части 2 ст. 65 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС) преимущественное право и обязанность определять формы, средства и методы воспитания детей принадлежит семье. Обязанности семьи по отношению к детям определяются правами детей, установленными КоБС и другими актами законодательства.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 67 КоБС родители, опекуны, попечители несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей в соответствии с законодательством.

Одновременно следует отметить, что подпунктом 4.5 пункта 4 статьи 20 Кодекса определено, что обязанностью учреждения образования является создание безопасных условий при организации образовательного процесса.

«Ответственность учителя за ребенка во внеурочное время» не регламентируется нормативными правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь.

Лишних обязанностей у учителя быть не может

Что предлагают активисты:

Определить четкие обязанности преподавателей без «других поручений администрации». Убрать ненужные планы и метрики сверху. Освободить учителей от бюрократической нагрузки. Ввести электронный документооборот, в котором графики и отчеты по шаблонам будут строиться автоматически. Создать электронную версию отчетов на основе шаблонов.

Что говорят чиновники:

В пункте 1 ст. 53 Кодекса определены обязанности педагогических работников. В пункте 2 указанной статьи установлено, что иные обязанности педагогических работников устанавливаются законодательством, учредительными документами и иными локальными нормативными правовыми актами учреждений образования, их трудовыми или гражданско-правовыми договорами [опускаем перечисление длинного перечня документов].

Руководитель учреждения общего среднего образования с учетом специфики деятельности этого учреждения образования определяет перечень документов, обязательных для ведения отдельными педагогическими работниками, устанавливает порядок их формирования, в том числе предусматривает возможность предоставления информации в электронном виде, а также несет ответственность за состояние дел по ведению документов.

Недопустимо выполнение учителем функциональных обязанностей (в том числе ведение документов) руководителя учреждения образования и его заместителей.

Проблем с кадрами нет, зарплату учителям повысят

Что предлагают активисты:

Повысить зарплату учителям и усилить профессиональный отбор.

Что говорят чиновники:

В Республике Беларусь разработана и успешно реализуется Концепция развития педагогического образования на 2015−2020 годы. С целью содействия развитию системы непрерывного педагогического образования Республики Беларусь в учреждении образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» создан Центр развития педагогического образования.

В целях привлечения на педагогические специальности наиболее мотивированных выпускников учреждений общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования функционируют профильные классы профессиональной направленности для ориентации на получение педагогических, спортивно-педагогических специальностей […] Для выпускников педагогических классов предусмотрены льготы при поступлении на педагогические специальности в учреждения высшего образования.

В целях дальнейшего повышения заработной платы педагогическим работникам Правительством разработаны и определены подходы к повышению заработной платы педагогических работников на период 2019—2025 годы с учетом необходимости достижения размера соотношения средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по стране в целом 100 процентов. Достижение данных целевых параметров планируется обеспечить в несколько этапов.

Учителя могут отходить от программы

Что предлагают активисты:

Позволить учителям самим решить, как построить программу обучения. Проблема в том, что, стремясь соответствовать стандартной программе обучения, учитель не успевает качественно дать все темы, учесть групповую динамику и настроение класса.

Что говорят чиновники:

Общие положения учебных программ по учебным предметам содержат норму, согласно которой учитель имеет право перераспределять количество учебных часов, отведенное на изучение содержания соответствующей темы в пределах количества учебных часов, установленных на изучение учебного предмета в соответствующем классе.

В инструктивно-методическом письме Министерства образования Республики Беларусь [опускаем длинное название документа] обращается внимание учителей, что количество учебных часов, отведенное в учебной программе по учебному предмету на изучение содержания соответствующей темы, является примерным и зависит от выбора учителем педагогически обоснованных методов обучения и воспитания.

Как вести журнал, решает директор школы

Что предлагают активисты:

Разрешить учителю вести или электронный, или бумажный вариант журнала, а не оба сразу.

Что говорят чиновники:

Нормативными правовыми актами Министерства образования использование электронных дневников и электронных журналов не предусмотрено […] Решение об использовании электронных журналов и дневников, вопросов их ведения и заполнения принимает руководитель учреждения общего среднего образования по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся с учетом технических возможностей учреждения образования, связанных с установкой и обслуживанием соответствующего оборудования, программного обеспечения.

Со школьниками проводят профориентационную работу

Что предлагают активисты:

Предоставлять возможность ученикам практиковаться в предварительно выбранной профессии. Обеспечивать время на 1−2-недельную стажировку в 8−9 классе и/или предусмотреть другие механизмы, как профессиональное обучение по типу УПК в 10−11 классе.

Что говорят чиновники:

В целях привлечения несовершеннолетних к получению профессиональных навыков, опыта взаимодействия с нанимателем в республике создана система по организации временной трудовой занятости детей и молодежи в свободное от учебы время на базе бюджетных организаций (отделов образования, культуры и др.). Организация временной трудовой занятости молодежи практикуется во всех районах республики без исключения.

С целью привлечения внимания учащихся учреждений общего среднего образования к вопросам выбора профессии организуются в рамках шестого школьного дня выездные агитационные мероприятия в учреждения общего среднего образования («Дни профориентации», «Дни активного профориентирования» и др.).

Для предоставления возможности учащимся Х-ХІ базовых классов получить профессиональные умения и навыки по определенной профессии с 2018/2019 учебного года в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» реализуется образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих).

Министерством образования определен перечень профессий рабочих (служащих) для организации образовательного процесса по трудовому обучению по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих), включающий более 100 профессий. Данный перечень сформирован с учетом реальных возможностей учреждений образования, запросов учащихся, потребностей рынка труда, востребованности профессий в регионе.

В ближайшие пять лет построят 45 новых школ

Что предлагают активисты:

Обеспечить возможность учиться только в первую смену в школе для всех учащихся.

Что говорят чиновники:

В рамках выполнения подпрограммы 2 «Развитие системы общего среднего образования» государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016−2020 годы ежегодно в эксплуатацию вводятся новые, современные учреждения общего среднего образования, что позволяет снизить наполняемость учреждений. Так, в 2019 году в эксплуатацию введено 8 новых школ, в 2020 — 4 школы. На период 2021—2025 годы запланировано строительство 45 новых учреждений общего среднего образования.

70% компьютеров в школах имеют доступ в интернет

Что предлагают активисты:

Обеспечить бесплатный рабочий интернет в школах. Он необходим как учителям, так и детям.

Что говорят чиновники:

Все учреждения общего среднего образования подключены к Интернету, около 70% от общего числа имеющихся в учреждениях общего среднего образования компьютеров имеют выход в Интернет.

Требования к деловому стилю устанавливают в том числе школьники и родители

Что предлагают активисты:

Разрешить детям ходить в удобной одежде в школе. Отменить дресс-код для учителей.

Что говорят чиновники:

Деловой стиль одежды — это строгий выдержанный стиль одежды, предназначенный для посещения учащимися и педагогическими работниками учебных занятий в учреждениях общего среднего образования. Законодательством не предусмотрено определение цвета, типа тканей, покроя одежды, выбора модели обуви для педагогических работников учреждений образования.

Относительно внешнего вида учащихся в учреждениях общего среднего образования поясняем, что главную роль в установлении требований к одежде делового стиля играет совет учреждения общего среднего образования, куда входят родители, учащиеся, администрация учреждения образования и педагогические работники. Учащиеся и их законные представители совместно с администрацией учреждения и педагогическими работниками имеют право выбора модели, цвета и качества тканей, из которых изготовлена одежда делового стиля.

В соответствии с рекомендациями министерства образования внешний вид учащихся должен соответствовать критериям делового стиля.

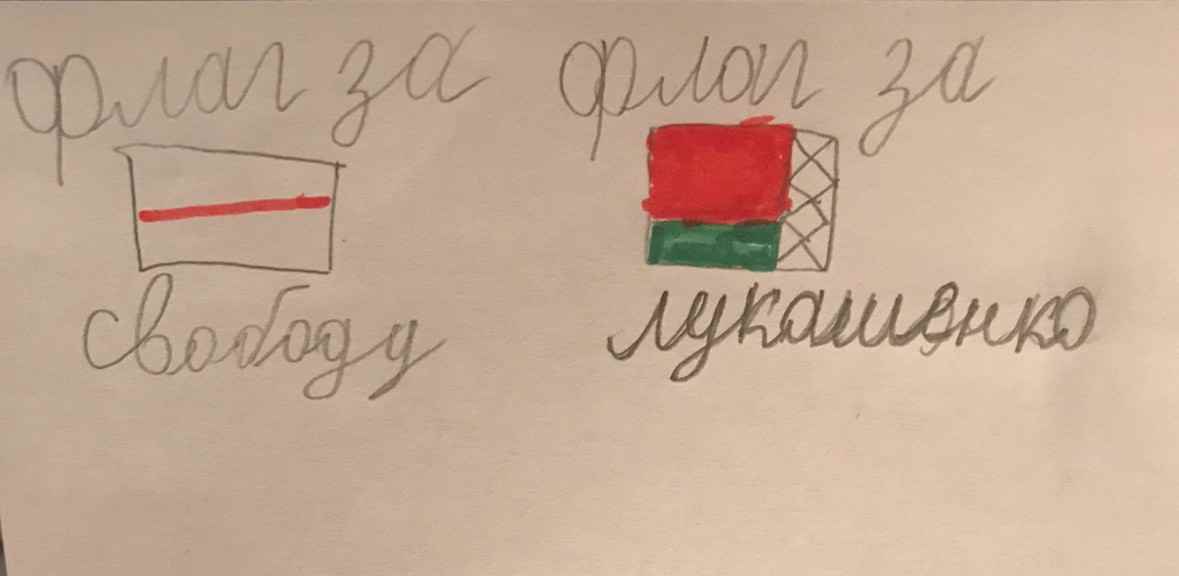

После выборов часть обманутых избирателей включилась в отстаивание своих голосов. Но многие остались в стороне. Почему? Ведь столько людей голосовали за перемены? Они боятся. Боятся быть оштрафованными, уволенными. Они несвободны. Потому что свобода — это уверенность в завтрашнем дне, убежденность, что ты всегда сможешь обеспечить себя и свою семью. «Какое отношение это имеет к образованию?» — скажете вы. Прямое!

После выборов часть обманутых избирателей включилась в отстаивание своих голосов. Но многие остались в стороне. Почему? Ведь столько людей голосовали за перемены? Они боятся. Боятся быть оштрафованными, уволенными. Они несвободны. Потому что свобода — это уверенность в завтрашнем дне, убежденность, что ты всегда сможешь обеспечить себя и свою семью. «Какое отношение это имеет к образованию?» — скажете вы. Прямое!