Я предлагаю посмотреть на раннее развитие детей с несколько иных позиций, чем это обычно делается. И, во-первых, хочу сказать, что здесь я не вижу никакой проблемы. Дети прекрасно развиваются в раннем возрасте, поглощая умопомрачительные объемы информации, если им не мешают взрослые. Независимо от того, стремятся ли родители развить ребенка или не делают этого он пройдет колоссальный этап развития именно в первые 3 года жизни, из которых особенно насыщен первый год. Это происходит просто потому, что ребенок так устроен. Но родители, зная об этой природной особенности ребенка и не вполне понимая, зачем она нужна, боятся чего-нибудь недодать своему чаду. Многие из них окрылены идеей развития гения, чтобы гордиться своими достижениями в воспитании дитяти. Ну, очень хочется маме двухлетнего малыша сказать другой маме: «А наш уже читает!» И непременно подчеркнуть — «вот чего мы достигли!», подразумевая, «какая я молодец, какая я замечательная мама».

Я предлагаю посмотреть на раннее развитие детей с несколько иных позиций, чем это обычно делается. И, во-первых, хочу сказать, что здесь я не вижу никакой проблемы. Дети прекрасно развиваются в раннем возрасте, поглощая умопомрачительные объемы информации, если им не мешают взрослые. Независимо от того, стремятся ли родители развить ребенка или не делают этого он пройдет колоссальный этап развития именно в первые 3 года жизни, из которых особенно насыщен первый год. Это происходит просто потому, что ребенок так устроен. Но родители, зная об этой природной особенности ребенка и не вполне понимая, зачем она нужна, боятся чего-нибудь недодать своему чаду. Многие из них окрылены идеей развития гения, чтобы гордиться своими достижениями в воспитании дитяти. Ну, очень хочется маме двухлетнего малыша сказать другой маме: «А наш уже читает!» И непременно подчеркнуть — «вот чего мы достигли!», подразумевая, «какая я молодец, какая я замечательная мама».

Раннее развитие ребенка — это всегда проблема родителей, а не малышей. Это всегда стремление испытать гордость за свои родительские достижения, даже если мама и папа искренне уверяют, что они хотят только общения с ребенком, хотят дать ему только самое лучшее. Причем очень часто родители стремятся к этому любой ценой, и все неудачи ребенка рассматривают как личное поражение, подтверждение собственной несостоятельности. Педагоги и психологи из практики знают, что если к ним пришел ребенок, прошедший школу раннего развития, то это, прежде всего, проблемные родители, а потом уже — трудные дети.

Зачем ребенку нужно раннее развитие или аргументы «за»

Главным аргументом приверженцев идеи раннего развития является особенность развития головного мозга ребенка. В течение первого года жизни мозг развивается на 60%, а к трем годам — на 80%. В самом деле, — это впечатляет! Но это развитие происходит не за счет появления новых клеток мозга, т.е. серого вещества, а за счет разветвления нервной сети, миелинизации нервных волокон и образования связей между ними. Это говорит о том, что задачей развития головного мозга является не столько накопление информации, сколько ее систематизация. Задача накопления информации решается примерно до исполнения малышу 8-9 месяцев, а затем начинается ее систематизация и параллельно продолжается накопление.

А зачем ребенку нужно, чтобы к трем годам была накоплена и систематизирована большая часть информации о внешнем мире? Человек существо социальное и ему необходим развитый мозг, чтобы он мог успешно встроиться в социум. Для этого необходимо овладеть многими понятиями. Например, надо знать иерархию группы и общества, различные формы взаимоотношений между ее членами, запретные зоны, свое положение в группе, культурные особенности, быт и систему хозяйствования. Но кроме этого необходимо также знать и то, что позволит выжить, понять взаимосвязи с окружающим миром и уметь ориентироваться в нем. А для этого необходимо знать животный и растительный мир, атмосферные и астрономические явления, смену времени суток и времен года, и т.д. Таким образом, к моменту социальной адаптации, которая начинается у ребенка примерно в 3-3,5 года, он должен знать все, что поможет ему жить по законам группы и выжить в природной среде обитания. Поэтому в зависимости от сложности устройства социума и условий выживания ребенок усваивает тот или иной объем знаний и проводит взаимосвязи между полученными понятиями. С этой точки зрения его развитие в этот период должны быть оптимальным, востребованным жизненной необходимостью. Поэтому попытки навязать ему программу развития определенную не естественным образом жизни, а рекомендациями папы или мамы, Зайцева, Глена Домана или Никитина, мы неизменно вторгаемся в процесс индивидуального развития ребенка и нарушаем его.

Авторы и разработчики идеи раннего развития

Итак, возможности раннего развития действительно колоссальны и есть механизмы их задействования. В общем, это не новая и вполне доступная информация. Авторы методик раннего развития всегда подают эту информацию как некую диковинку, известную только им. Они наслаждаются этим открытием, и им кажется, что все остальные просто слепцы, которые не видят этих возможностей ребенка. Понятая закономерность позволяет им нажимать на «кнопки», регулирующие развития мозга ребенка, и радоваться — «ура! заработало!».

Интересен тот факт, что подавляющим большинством разработчиков идеи раннего развития являются мужчины: Глен Доман, Масару Ибука, Никитин, Зайцев, Чарковский, Гуттерман. Однако сегодня в психологии и психиатрии доказано, что в отличие от женщины, мужчина не способен к идентификации себя с ребенком раннего возраста. Идентификация с ребенком, это особое состояние женщины-матери, позволяющее ей точно понимать все потребности малыша. Именно поэтому в древних обществах мужчина допускался к воспитанию только после исполнения ребенку 3, а то и 7 лет. В некоторых русских деревнях для мужчины считалось позором, принимать участие в воспитание детей до 3 лет. Если он совершал подобный проступок, то женщины могли его публично побить и с криками выгнать из дому. Отец мог баловать маленького ребенка, но не мог воспитывать или учить его. Известно также, что мальчики переходили на мужскую половину не ранее исполнения им 5-6 лет.

В этих правилах поведения заключалось прекрасное знание психологии пола, и многовековая мудрость — только женщина-мать может точно чувствовать потребности ребенка и не сможет ему навредить. Мужчина же стремится к нововведениям, плохо рассчитывает силу и поэтому ребенок может стать жертвой оплошности или неудачного эксперимента. Вот когда малыш окрепнет и подрастет, у него появится потребность расширить поле деятельности, тогда ему необходимо участие мужчины.

Итак, мужчины придумали, на какие кнопки надо нажимать, чтобы получить вожделенный результат — маленького гения. А что же придумали женщины? А женщины оказались намного мудрее и придумали программу поощрения и поддержки грудного вскармливания, методы мягкой адаптации новорожденного к внеутробному существованию и методику спонтанного развития творческих способностей ребенка.

Чему хотят научить ребенка раннего возраста?

Многообещающее раннее развитие ребенка, которое начинают, чуть ли не на следующий день после родов (чтобы не опоздать), не отличается разнообразием. Если мы посмотрим, какой именно набор знаний вкладывается в понятие «раннее развитие», то мы увидим, что это чтение и счет. Еще говорят о живописи, иностранных языках и музыке, но мало. Если мы вспомним, какой объем системной информации должен усвоить ребенок (иерархия и культура группы, различные формы поведения, объекты живого и неживого мира, атмосферные и астрономические явления и т.д.), возникает вопрос, а не обедняем ли мы его? Не сводим ли мы его по истине гениальные возможности к собственным примитивным представлениям о том, что такое гениальность?

Наверное, для мамы, которая не знает иностранного языка, не умеет складывать в уме трехзначные числа и не любит читать книги, высшее проявление гениальности — это умение читать и считать. Но с точки зрения ребенка это совсем не так. Он готов усваивать знания по зоологии, ботанике, изучать звездное небо, рассматривать облака, познать мир озер, изучить мифологию. Но взрослым трудно дать ему эти знания, они просто не знают этого сами. Зато все они знают алфавит и цифры.

Я знала маму, которая гуляла в парке со своей двухлетней дочкой с определителем растений. Девочка прекрасно говорила и задавала матери многочисленные вопросы: «А это — какое дерево? А эта травка как называется? А это что за цветочек?», на которые та не могла ответить. Закончилось это тем, что дочь поправляла маму, если та забывала название растения, и мама, в конце концов, выучила растительный мир средней полосы. Надо сказать, что до этого момента мамаша знала только три названия деревьев береза, сосна и ель, в чем она откровенно и призналась: «Если бы не дочь, так бы и не узнала. А зачем мне это? Я же не лесничий».

Зачем детям знания, которые им навязывают взрослые?

И все-таки, зачем же родители так упорно хотят, чтобы ребенок умел читать и считать? Ответ прост: чтобы сам читал книги и познавал мир. Но дети не могут познать мир, читая книги. Они просто по-другому устроены и им не нужны те знания, которые нужны взрослым. Более того, они не могут полноценно усваивать информацию теми способами, которыми ее усваивают взрослые. Взрослый человек большую часть информации получает, читая, но она ложится у него на уже сложившийся базис понятий, которые он получил в раннем детстве. У ребенка такого базиса нет, и поэтому прочитанному не на что опереться и не к чему пристроиться.

Специфика детского восприятия состоит в том, что лучше всего они усваивают только то, что видят и слышат, то, что получают в непосредственном общении со взрослыми. Но видеть они должны не знаковые символы (цифры и буквы), а объекты внешнего мира и взаимоотношения в группе людей. Из многолетнего опыта воспитания детей первых лет жизни могу сказать, что они очень хорошо запоминают информацию на слух. Трехлетний ребенок способен рассказывать наизусть сказки и стихи, которые слышал от матери или бабушки в 1,5 года притом, что эти стихи ему больше ни разу не читали. Но малыш не может в 3 года воспроизвести стихи и сказки, которые он прочел в 2 года сам. И здесь дело не в технической стороне запоминания, а в эмоциональности восприятия. Ребенок воспринимает то, что передано в непосредственном общении и окрашено эмоцией и множеством интонаций. Текст же, который он читает самостоятельно, не расцвечен эмоциями, потому что малыш пока не имеет опыта эмоциональной передачи информации. Этот опыт складывается у него в результате длительного ежедневного общения, в результате слушания рассказов и переживания различных событий.

Формирование эмоционального опыта ребенка раннего возраста чрезвычайно важно для развития у него нравственных понятий. Вся информация должна быть пронизана чувствами. Понятия о добре и зле, счастье и горе, и даже понятие о светлом утре, жарком лете, опасной поездке, уютной комнате и старом диване складываются только тогда, когда ребенок непосредственно наблюдает проявления чувств и эмоций, характеризующих эти понятия. А можно ли вложить глубокие и возвышенные чувства в таблицу умножения и счет?

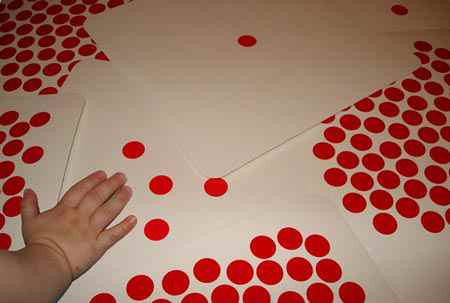

Хочется также сказать о зрительном восприятии объектов внешнего мира. Все знают, что ребенок любит рассматривать и запоминать увиденное. Зная эту особенность ребенка, многие экспериментаторы в игровой форме подсовывают ему таблички со словами, кубики со слогами и т.д., стремясь научить его читать. Наибольшее недоумение у меня вызывает метода развешивания табличек с названиями на все вещи в квартире. Это делается, чтобы ребенок выучил названия предметов, соотнеся объекты с внешним видом слов. Этот метод, к сожалению, не учитывает того, что малыш, глядя на предмет с табличкой, не преследует задачу соотнести объект с его названием, а честно считает, что на всех вещах в доме должны быть вывески. Я думаю, что в таком восприятии мира нет эстетики и реалистичности. Как объяснить ребенку, что остались «неподписанными» деревья в лесу, звезды на небе, облака, цветы и многое другое в этом мире. А еще очень важно понимать, что, глядя на предмет для малыша гораздо важнее соотнести с ним не печатное слово, а услышать как он «звучит». Ребенок занят тем, как вы называете предмет, и какое отношение к этому предмету отражается в ваших словах.

Из этого следует, что детям необходим эмоциональный опыт общения со взрослыми и объектами внешнего мира: мир в глазах ребенка становится живым благодаря переживаемым эмоциям, которые он наблюдает во время общения. Но у взрослых другие цели: им надо, чтобы ребенок самостоятельно читал и считал, т.е. занимал себя сам. Получается, что взрослые хотят чисто технически использовать возможности развития ребенка, ограниченные первыми тремя годами жизни, и задействовать все ресурсы его мозга, но при этом они не хотят тратить на малыша много времени. Они будто бы рассчитывают «вот, я научу его всему сейчас, а потом он уже будет все уметь, и не будет меня беспокоить». Скорее всего, эти цели даже не вполне осознаваемы.

И здесь возникает еще одна проблема — проблема возможностей взрослых. Оказывается, что маме проще написать сотню табличек и развесить их по всей квартире, чем выразительно прочесть сказку «Курочка ряба» 30 раз подряд (а ребенку раннего возраста именно столько раз и нужно, чтобы он был удовлетворен чтением сказки). Родители пытаются технократизировать общение с малышами, сводя его к тем возможностям, которыми располагают сами. И их можно понять. Им трудно читать сказки вслух с выражением по 20 раз подряд, им трудно найти на небе созвездия, определить геологические породы и виды растений и животных, просто потому что у них нет сил и нет должных знаний о мире. Они просто не могут дать ребенку необходимый ему эмоциональный опыт, насытить его жизнь увлекательными событиями и разнообразием. У них даже нет традиционных праздников, возможности каждый день гулять по лесу, или хотя бы по парку, наблюдать за облаками и звездами, мастерить что-то руками для дела, а именно эти несложные события дают наиболее богатые возможности для развития ребенка и познания им мира.

Кто самый умный?

Итак, наши цивилизованные родители японцы, русские, англичане, американцы, немцы, французы и многие другие стремятся полностью задействовать ресурсы развития своих детей и прилагают к этому титанические усилия. Но кто же в итоге оказывается самым интеллектуальным из народов, населяющих мир? Аборигены Австралии, индейцы Америки и другие народности, сохранившие первобытные подходы к воспитанию детей. В свое время Гумилев рассказывал о необыкновенной интеллектуальной одаренности индейцев Северной Америки, которые продолжают вести традиционный образ жизни. Никто из родителей не обучает малышей чтению и счеты в раннем возрасте. Но их дети очень быстро осваивают школьную программу, а затем поступают в высшие учебные заведения и успешно закачивают их, также опережая программу.

Воззрения древних На каких же принципах строится воспитание детей раннего возраста у нецивилизованных племен. В древности практически все народности считали, что новорожденный ребенок — это целостное существо, обладающее полным вселенским знанием. Его считали божественной сущностью, и поэтому поведение взрослых было ориентировано на удовлетворение всех его потребностей и желаний. По мере роста и приобщения к миру людей ребенок постепенно утрачивал свои связи с миром богов, а вместе с ними и полное божественное знание. Таким образом, в воспитательные задачи взрослых входило сохранение этих изначальных знаний ребенка. Это вполне понятно, — что может быть полнее вселенского знания. Никому не приходило в голову чему-либо учить младенца до исполнения трех лет. Это представлялось абсурдным — ведь никому из нас не придет в голову учить именитого математика таблице умножения. Так же и здесь, как можно осмелиться учить бога человеческим глупостям?

Чтобы сохранить божественные знания дитяти существовала целая система приемов воспитания, среди которых немалое место занимали расспросы ребенка. После исполнения малышу полугода родители, бабушки и дедушки ласковым голосом расспрашивали его об устройстве мира, пытаясь таким образом удержать уходящие знания. И, судя по результатам, это им удавалось.

Спонтанное развитие творческих способностей

Представления о целостности и божественном знании новорожденного были частью представлений о совершенно ином способе восприятия информации. Считалось, что можно все знать, ничему не обучаясь. Эта философия гласила: «В каждой частице Вселенной содержится информация обо всей Вселенной». Значит, в новорожденном уже содержатся все знания о Вселенной, надо только научиться ими пользоваться. Именно на этих представлениях основывались древние методы «развязывания ума» у ребенка, которые сегодня можно назвать методикой спонтанного развития творческих способностей. Эти методы позволяют беспрепятственно осваивать иностранные языки и игру на музыкальных инструментах, делают доступными понимание многих областей знаний, которые кажутся чрезвычайно сложными. Те дети, к которым была применена эта методика, обладают неограниченными интеллектуальными способностями. Наблюдая процесс усвоения ими знаний, складывается впечатление, что ребенок не учится, а лишь знакомится или вспоминает то, что он когда-то хорошо знал. Удивительно, что для раскрытия безграничных возможностей в познании, необходимым условием является правильное пересечение и перевязывание пуповины новорожденного, а затем проведения ряда поддерживающих действий до исполнения ребенку 3-х лет.

Наиболее поразительной является способность к освоению музыкальных инструментов и удивительная музыкальность этих детей. Я это знаю на примере своего дедушки, человека, к которому эта методика была применена. Он беспрепятственно осваивал игру на любом музыкальном инструменте, но особенно любил гитару и мандолину. Никогда не зная ни одной ноты, он делал прекрасные гитарные аранжировки популярных мелодий, за что на конкурсе импровизаторов в 20-е годы получил первый приз — испанскую гитару, инкрустированную перламутром и золотом. Примечателен один случай. Однажды дедушка отмечал какой-то праздник в веселой компании своих товарищей. Когда дело дошло до песен и танцев, оказалось, что из инструментов у хозяев есть только рояль. Дед сел за инструмент, прошелся по клавишам и сказал, что он попробует акомпонировать. Когда компания попела и поплясала, один из товарищей деда сказал: «А я и не знал, что ты на рояле играть умеешь!» На что дед ответил: «До сегодняшнего дня я тоже об этом не знал».

Заинтересовавшись возможностями неограниченного развития интеллекта и творческих способностей я собрала около 500 свидетельств людей, по отношению к которым эти методы применялись, что позволило им осваивать многие области знаний практически без ограничений. В дальнейшем это послужило базой для проведения небольшого эксперимент, в котором участвовало 20 будущих мам. По отношению к 10 новорожденным этот метод был применен, а по отношению к остальным 10 — нет. Через 5 лет можно было судить о результатах по оценке этих двух групп детей. Дети из группы, где применялся метод спонтанного развития творческих способностей, по оценке педагогов, психологов и родителей, действительно проявляли неординарные способности в понимании многих вещей и проявляли неординарные музыкальные способности. Правда, были затруднения в оценке степени их интеллектуальности: у разных детей она проявлялось в той или иной мере, не являясь однородной. Тем не менее, их интеллектуальный уровень явно превосходил уровень детей из контрольной группы. Эти наблюдения, несмотря на ограниченность выборки, являются достаточными, чтобы расширить применение этого метода, тем более, что он выражается в ряде мер, никоим образом не влияющих на здоровье и психику ребенка.

Кроме того, этот эксперимент заставляет задуматься о развитии интеллектуальных способностей вообще. Он открывает принципиально новые, неизвестные ранее возможности развития и подвергает сомнению целесообразность «раннего развития» способностей ребенка с помощью обучения, пусть даже и игрового. Более того, этот эксперимент подтверждает возможность совершенно иного способа получения и использования информации. Существуют механизмы, позволяющие пробудить к жизни и использовать интуитивное бессознательное знание, которое современными людьми практически не используется. Эта возможность значительно облегчает процесс познания и делает его гораздо более эффективным.

Резюме

Итак, необходимость в раннем развитии ребенка несомненна, но методы, которые пытаются для этого использовать, оставляют желать лучшего. Во всяком случае, я не торопилась бы ставить эксперименты на собственном ребенке, тем более, что никто из разработчиков этих методик не говорит о том, что происходит с гениальностью чада к исполнению ему 30 лет. А это очень важно, потому что только к этому возрасту можно произвести оценку педагогического воздействия на ребенка. Если после всех воздействий и воспитательных мер к 30 годам мы получим яркую личность, человека с устойчивыми нравственными понятиями, способностью к творчеству и широкими интеллектуальными возможностями, значит, мы получили хороший педагогический результат. А если нет? …

И еще, существуют совершенно иные пути познания и способы творческого развития ребенка. К сожалению, эти методы остаются сегодня недоступными, хотя именно они наиболее просты и наименее трудоемки. Более того, они известны, и их можно широко применять. Но видимо, современным родителям гораздо проще идти по пути технических решений и рисовать на табличках слова и точечки, покупать кубики Зайцева и т.д.

Парадокс состоит в том, что, стремясь к развитию интеллекта, мамы и папы не замечают информации о возможности его неограниченного развития, которое достигается другими методами, чем они привыкли представлять. Именно поэтому проблемы «раннего развития» — это проблемы родителей и их представлений о развитии, а детям остается развиваться настолько, насколько им это позволяют сделать взрослые.

Читайте также:

Иностранные языки в раннем возрасте

Театр в жизни детей

Обсуждаем на форуме:

Обучение и развитие детей

.jpg)

Я предлагаю посмотреть на раннее развитие детей с несколько иных позиций, чем это обычно делается. И, во-первых, хочу сказать, что здесь я не вижу никакой проблемы. Дети прекрасно развиваются в раннем возрасте, поглощая умопомрачительные объемы информации, если им не мешают взрослые. Независимо от того, стремятся ли родители развить ребенка или не делают этого он пройдет колоссальный этап развития именно в первые 3 года жизни, из которых особенно насыщен первый год. Это происходит просто потому, что ребенок так устроен. Но родители, зная об этой природной особенности ребенка и не вполне понимая, зачем она нужна, боятся чего-нибудь недодать своему чаду. Многие из них окрылены идеей развития гения, чтобы гордиться своими достижениями в воспитании дитяти. Ну, очень хочется маме двухлетнего малыша сказать другой маме: «А наш уже читает!» И непременно подчеркнуть — «вот чего мы достигли!», подразумевая, «какая я молодец, какая я замечательная мама».

Я предлагаю посмотреть на раннее развитие детей с несколько иных позиций, чем это обычно делается. И, во-первых, хочу сказать, что здесь я не вижу никакой проблемы. Дети прекрасно развиваются в раннем возрасте, поглощая умопомрачительные объемы информации, если им не мешают взрослые. Независимо от того, стремятся ли родители развить ребенка или не делают этого он пройдет колоссальный этап развития именно в первые 3 года жизни, из которых особенно насыщен первый год. Это происходит просто потому, что ребенок так устроен. Но родители, зная об этой природной особенности ребенка и не вполне понимая, зачем она нужна, боятся чего-нибудь недодать своему чаду. Многие из них окрылены идеей развития гения, чтобы гордиться своими достижениями в воспитании дитяти. Ну, очень хочется маме двухлетнего малыша сказать другой маме: «А наш уже читает!» И непременно подчеркнуть — «вот чего мы достигли!», подразумевая, «какая я молодец, какая я замечательная мама».