Иногда родители не любят играть со своими детьми — в машинки, трансформеров, школу или парикмахерскую. Рука тянется к смартфону, мысли заняты работой или домашними делами, а время тянется медленно. Воспитатель детского сада и мама дошкольницы Таисия Попова считает, что это норма, не стоит себя мучить чувством вины.

Источник фото: pexels.com

Источник фото: pexels.com

«Ну не могу я изображать из себя робота!»

В этом году я работаю на младшей группе, и каждый день мамы трехлеток рассказывают новые и новые причины, по которым родитель может чувствовать себя виноватым. Например, мамы с ужасом обнаруживают, что дети хотят с ними играть, а играть не хочется.

Не реже раза в неделю кто-то из родителей признается, опустив глаза, что не любит играть с детьми. И не играет.

«Это ужасно, Таисия Александровна, но я просто больше не могу молчать: я ужасная мать, я не играю с ребенком после сада. Ну, то есть в трансформеров не играю, ну не могу я ходить по комнате, изображая из себя робота, и говорить, что я Оптимус Прайм. Я пытаюсь, вы не думайте, я честно пытаюсь! Но у меня неубедительно получается. И тогда я с ним иду собирать пазлы. Или башню из кубиков строю, лабиринт там какой-нибудь. А он хочет трансформеров все равно, и мне так стыдно».

Следующая мама приходит и рассказывает:

«Я вам так благодарна, что вы нам посоветовали парикмахерскую. Это просто гениально, что у вас тут в группе есть столик с расческами и баночками, я бы вот ни за что не додумалась. Мы дома насобирали резиночек, пустых бутылок от шампуня и кисточек для макияжа, я сажусь вечером после работы к зеркалу, а дочь вокруг меня бегает и делает мне прически, я даже разрешаю ей меня красить по-всякому старыми тенями, ничего, потом отмоюсь. Только бы она не скучала.

Понимаете, раньше она просила, чтобы я с ней играла в куклы, и я честно садилась и говорила за куколку, но мне так было скучно, даже стыдно признаваться в таком. Да что там, я даже и сейчас, когда она мне прически по полчаса подряд делает, все время пытаюсь в телефоне на рабочие сообщения отвечать. Так стыдно, ужас».

Третья мама, собравшись с духом, признается, что она даже читать детям не любит. То есть первые три года она день и ночь наизусть декламировала «Мойдодыра», «Айболита» и стихи Маши Рупасовой, потому что ребенок требовал читать одно и то же по сто раз, буквально стучался в дверь туалета с этим Чуковским, а теперь она как-то не может себя заставить качественно читать. Перед сном читает, но все равно ждет, чтобы ребенок скорее уснул и чтение закончилось бы. Раньше могла читать книжки, а теперь не может.

Источник фото: pexels.com

Источник фото: pexels.com

Не хотеть играть — нормально

Все это я сочувственно выслушиваю, киваю, говорю, что дети в саду играли часов шесть суммарно и нет риска, что игры в их жизни не хватает.

Рассказываю, что терпеть не могла стихи Чуковского и в группе стараюсь читать какие-то другие книжки, желательно даже сказки, потому что дети сами собой потом играют в колобка и лису.

Хвалю идею устроить дома салон красоты и задумываюсь, не завести ли нам палетку с тенями, чтобы дети меня размалевали.

Но хотелось бы сказать честно и откровенно: дорогие мамы, не любить играть с детьми и не хотеть с ними играть — это нормально. Да, даже если это ваши собственные дети.

Между прочим, воспитатель в детском саду тоже не от восторга и избытка энергии играет с малышами. Просто это его работа, поэтому ее приходится выполнять. Вот такой каминг-аут, а вы что думали?

Именно поэтому я всегда предлагаю мамам относиться к игре с ребенком как к работе. Никто ведь уже не считает, что материнство — это что-то несложное, глубоко естественное и не требующее особых сил. Быть родителем — ответственная и ресурсозатратная деятельность. Игра с детьми — часть этой работы, и отнюдь не самая любимая, что тут удивительного?

Пока я пишу этот текст, моя дочь, сидящая дома на карантине по случаю ветрянки, уже пять раз подбежала ко мне.

— Мама, где у нас сова Букля, которая разговаривает только по-английски? Она хочет тебе сказать, что любит чай! Как будет по-английски «я люблю чай»?

— Мама, я нарисовала тебе открытку к 8 Марта. Пойдем ее спрячем, только ты не подглядывай, что там нарисовано, это будет сюрприз. Достань мне стремянку, я положу твою открытку на верх шкафа, чтобы ты не могла ее найти.

— Мама, почитай мне энциклопедию про поезда. Я уже сама прочитала, но давай теперь ты будешь читать, а я изображать поезд, который мчится по мосту «Золотые ворота» в Калифорнии.

— Мама, ты обещала, что мы вместе посмотрим «Хоббита», потому что я одна боюсь смотреть, там дракон рычит и говорит ужасное, мне страшно, что Бильбо погибнет. Мама, так нечестно, уже вечер воскресенья, а мы все еще не начали смотреть «Хоббита».

— Мама, смотри, как я вишу на турнике. Я обезьянка Анфиса, а ты девочка Вера, скорее лови свою Анфису, виииии, виу-виу, а-а-а-а! Мама! Сколько можно сидеть с ноутбуком, ты не видишь, у тебя обезьянка с турника падает! Ты что, не смотришь?!

Ни одна из этих реплик не показалась мне милой, забавной и своевременной. Желания вскочить и говорить с совой по-английски, смотреть на поезд в Калифорнии, лезть на стремянку, чтобы помочь ребенку сделать мне сюрприз на 8 Марта, а также бросить работу над статьей и снимать обезьянку с турника у меня не появилось моментально, и потом тоже не появилось.

Каждый раз приходится говорить себе: да, это ребенок, она хочет играть, мне нужно уделить ей время. Восторга от того, что меня включают в игру, я не испытываю. И это мне кажется абсолютно нормальным: мы же не приходим в восторг, если с нами взрослый человек заговаривает на неинтересную нам тему в тот момент, когда мы заняты своими делами. Вот и восхититься внезапной обезьянкой на турнике не выходит. Ничего удивительного.

И если садик для меня в первую очередь — именно игровое пространство, и я всегда стараюсь управлять группой детей через игру, то дома я хочу отдыхать. А выполнять роль в чужой игре — это не отдых. Даже если игру придумал твой любимый и дорогой ребенок.

Источник фото: pexels.com

Источник фото: pexels.com

«Убери игрушки, не шуми, займись делом»

Для большинства современных родителей игра — это новый опыт. Когда я на родительском собрании спрашиваю, с кем в детстве играли родители, поднимается максимум одна-две руки. И всегда выясняется, что играли они, например, в шахматы. Или в морской бой. Или в хоккей во дворе, причем лет с 10.

Я вспоминаю свое детство. У меня, как и у всех моих ровесников, нет опыта игры с родителями. Никакой полет фантазии не может мне обеспечить картинку, в которой я подхожу к своей маме и говорю: «Мама, давай ты будешь Герда, а я Снежная Королева, сейчас я заколдую тебя, кстати, давай быстренько вырежешь снежинки на окна, чтобы у нас тут был настоящий замок Снежной Королевы». Скорее всего, моя мама решила бы, что у меня высокая температура, ну или предпочла бы не заметить моего вопиюще бестактного и неестественного поведения (совсем ребенок распустился).

Более того, я не знаю никого, кто мог бы так подойти к родителям.

Зато у меня в запасе куча историй, как прилетало от мамы или бабушки за то, что ты громко шуршал страницами в углу дивана или не убрал свои игрушки после себя в ящик (три игрушки, у богатых — пять).

Одну мою подругу ругали за то, что она просто так ходит по квартире, почему без книги: «Дворником хочешь быть?» Другой запрещалось играть с собакой дома: «На улице будете шуметь, одевайся, бери поводок, чтоб до семи вечера вы тут под ногами не мешались».

Мы уже знаем про себя, что мы — первое поколение родителей, которое тратит столько денег на организацию детского досуга, уделяет колоссальное внимание развитию и образованию детей, а также заботится о здоровье детей так, как нашим родителям, не говоря уже о бабушках, и не снилось (болит зуб — тебя ведут к врачу его вырывать, не болит — не возникай, а сейчас серебрение, фторирование, гигиеническая чистка дважды в год и ортодонт с шести лет, как бы прикус не упустить).

Источник фото: unsplash.com

Источник фото: unsplash.com

О «древних временах» и терпеливых родителях

Самое время признать, что мы чаще всего не можем наслаждаться игрой с детьми, потому что с нами такого не было. Пусть пока это будет работой. Каждый находит силы на эту работу, когда может, а если не находит — не надо себя клевать.

Игрой с ребенком может быть совместное мытье посуды, нарезание салата, догонялки по ковру (между прочим, отличный способ сбросить раздражение и тревогу). Ваш ребенок не будет лишен детства и жутко травмирован, даже если вы плохо изображаете из себя Оптимуса Прайма или не помните, как зовут лошадок из «Маленьких пони».

И нет, скорее всего, никто ближайшие 20 лет не станет вас благодарить и одобрять. Разве что ваши дети, когда они сами станут родителями, смогут играть со своими детьми уже более легко и непринужденно, чем сейчас это удается нам.

Когда я полчаса бегаю за дочерью по квартире, изображая из себя морского леопарда, который хочет поймать пингвина, а потом все-таки сажусь выпить чай и поработать за ноутбуком, Вероника залезает с кресла мне на плечи и возмущенно говорит:

— Мама! Ты никогда, никогда со мной не играешь. Ты только сидишь в ноутбуке и пишешь свои глупые статьи. И пьешь свой чай, как пылесос. Как аквариумная рыбка! А мне нужно твое внимание, ты что, не понимаешь? А-е-е-е, ви-и-им-м-м, б-з-з-з, тиу-тиу-тиу! Это тебе пингвиненок говорит, что он потерял маму! Пингвиненок страдает!

Я вздыхаю, снимаю страдающего пингвиненка с головы и говорю Веронике:

— Ты знаешь, моя мама никогда не разговаривала со мной голосом колготок, которые хотят к Таечке на ножки и расстраиваются, если Таечка не уберет их на место в их домик в комоде. Моя мама просто очень сурово говорила мне их надеть или убрать.

— Так это было в древние времена, мама! — говорит моя дочь. — Сейчас-то уже с детками играют! И ты должна превратиться в морского леопарда. А твой ноутбук давай спрячем, чтобы он не мешал тебе со мной играть.

И тогда я наливаю себе еще чай. И думаю — все-таки мы еще и самое терпеливое поколение родителей. Вот раньше такого не было.

Источник: pravmir.ru

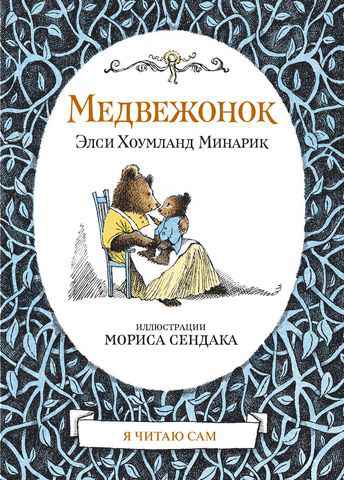

Книги про Медвежонка, изданные в серии «Я читаю сам», одни из лучших в своем роде. Все они содержат по 4 истории, каждая из которых — приключение маленького медвежонка и его друзей. Сюжеты увлекательные, тексты простые, слова короткие. Эти книги идеально подходят для первого самостоятельного чтения.

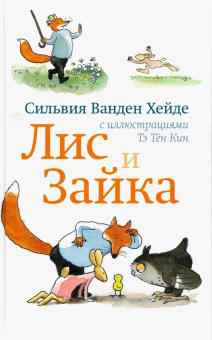

Книги про Медвежонка, изданные в серии «Я читаю сам», одни из лучших в своем роде. Все они содержат по 4 истории, каждая из которых — приключение маленького медвежонка и его друзей. Сюжеты увлекательные, тексты простые, слова короткие. Эти книги идеально подходят для первого самостоятельного чтения. В серии «Лис и Зайка: читаю сам» вышло 8 книг. Все они — сборники рассказов, главными героями которых являются Лис и Зайка. Эти книги отличает, во-первых, шрифт, которым они написаны. Он разного размера. Какие-то предложения написаны мелких шрифтом, какие-то более крупным, а отдельные слова выделены очень крупно. Как правило, крупно выделены те слова, которые интонационно хочется прочитать более эмоционально (это выделение, хотите вы этого или нет, автоматически делает чтение выразительным).

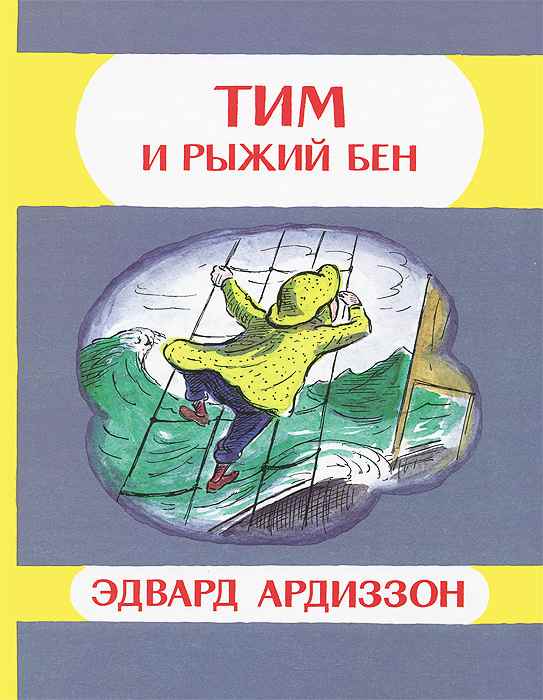

В серии «Лис и Зайка: читаю сам» вышло 8 книг. Все они — сборники рассказов, главными героями которых являются Лис и Зайка. Эти книги отличает, во-первых, шрифт, которым они написаны. Он разного размера. Какие-то предложения написаны мелких шрифтом, какие-то более крупным, а отдельные слова выделены очень крупно. Как правило, крупно выделены те слова, которые интонационно хочется прочитать более эмоционально (это выделение, хотите вы этого или нет, автоматически делает чтение выразительным). В нее вошли очень английские истории о морских приключении мальчика Тима. В серии — пять книг «Тим и отважный капитан», «Тим и Рыжий Бен», «Тим и Малыш»«, «Тим остался один», «Тим и Шарлотта».

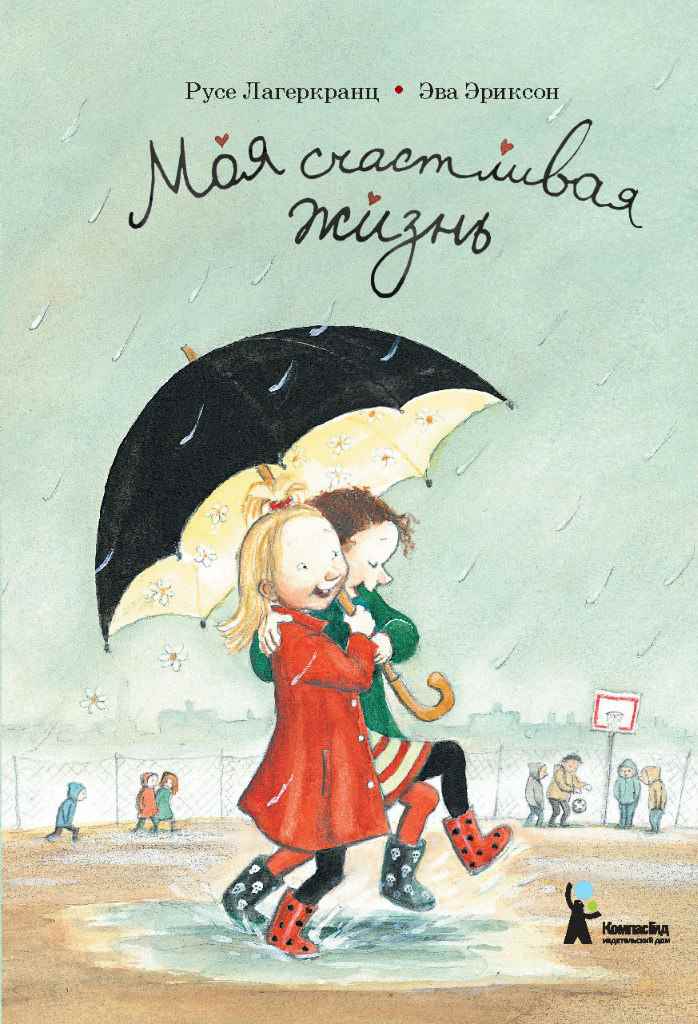

В нее вошли очень английские истории о морских приключении мальчика Тима. В серии — пять книг «Тим и отважный капитан», «Тим и Рыжий Бен», «Тим и Малыш»«, «Тим остался один», «Тим и Шарлотта». К настоящему времени в этой серии вышло 7 книг. Ее главная героиня девочка Дюнне, которая учится в начальной школе. Первая книга этой серии про то, как девочка пошла в первый класс, каково это — ждать, готовиться, бесчисленное количество раз собирать портфель, каков это — когда ты первый раз заходишь в класс, знакомишься с учительницей и одноклассниками. Дюнне узнает, как появляются первые школьные друзья и как проживаются первые неудачи, ссоры и расставания, когда твой самый родной и близкий человек уезжает в другой город.

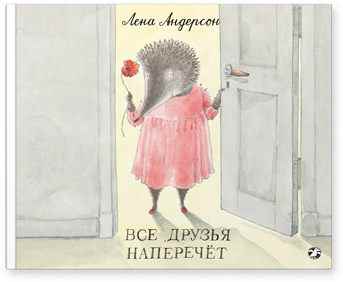

К настоящему времени в этой серии вышло 7 книг. Ее главная героиня девочка Дюнне, которая учится в начальной школе. Первая книга этой серии про то, как девочка пошла в первый класс, каково это — ждать, готовиться, бесчисленное количество раз собирать портфель, каков это — когда ты первый раз заходишь в класс, знакомишься с учительницей и одноклассниками. Дюнне узнает, как появляются первые школьные друзья и как проживаются первые неудачи, ссоры и расставания, когда твой самый родной и близкий человек уезжает в другой город. Все эти книги очень милые и нежные, трогательные и трепетные. Текст у переводчиков получился очень мелодичным, кроме того, он написан очень правильным прописным шрифтом. А это значит, что книги про ежиху Хвоинку можно рекомендовать тем, кто учится в первом-втором классах для переписывания и отработки почерка.

Все эти книги очень милые и нежные, трогательные и трепетные. Текст у переводчиков получился очень мелодичным, кроме того, он написан очень правильным прописным шрифтом. А это значит, что книги про ежиху Хвоинку можно рекомендовать тем, кто учится в первом-втором классах для переписывания и отработки почерка.